こんなお悩みを抱えて、もみほぐしや整体、カイロプラクティック、

整骨院など色々行ったけど痛みや体の不調が良くならない。

一時的に体がスッキリしたけど時間の経過とともに痛みや不調がぶり返してくる。

いったいどこに相談したら悩みを解決してくれるか分からない・・・

そんな経験一度はありませんか?

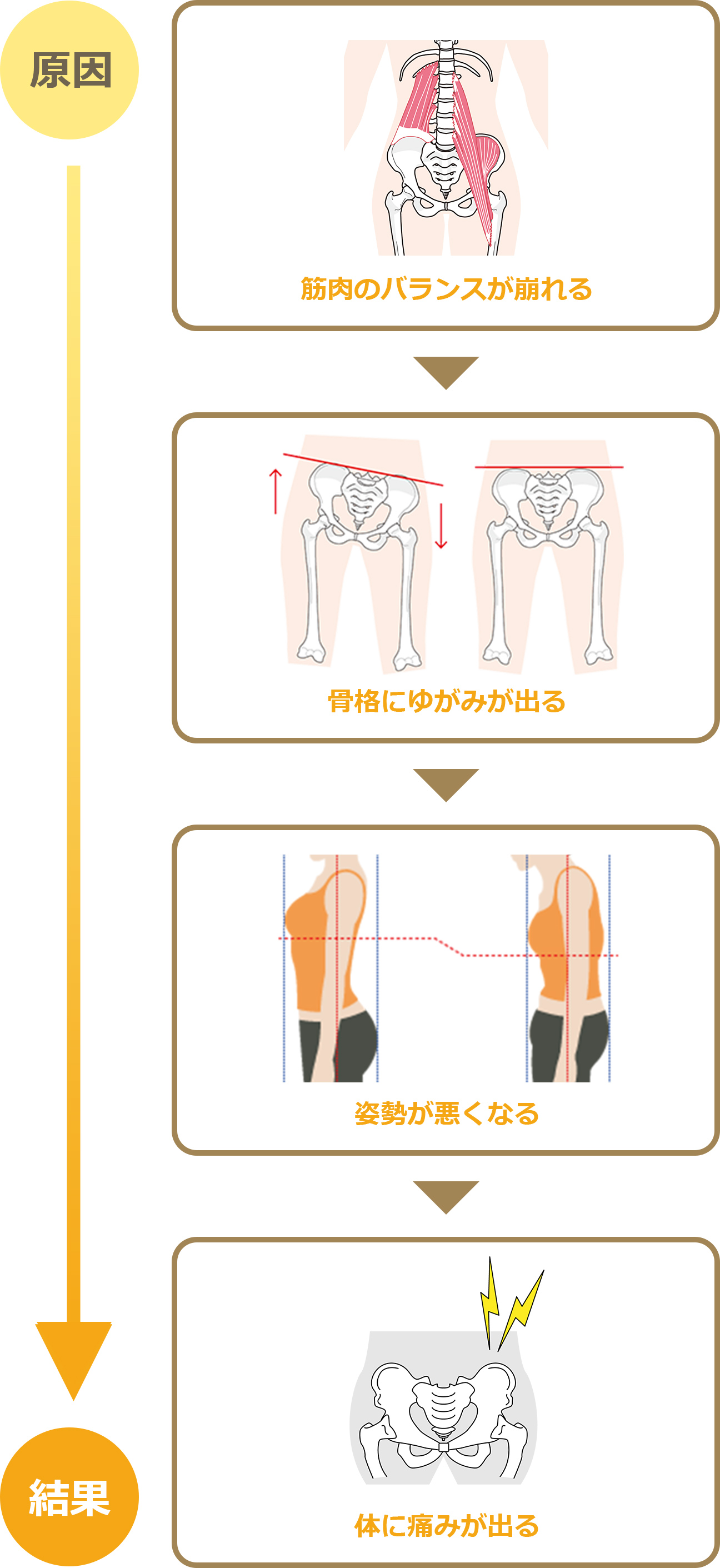

痛みが出ている箇所は結果で、原因は別のところにあります。

例えば腰痛でも腰に痛みが出るのは最終的な結果で、それまでに筋肉のバランスが崩れる、

骨格に歪みが出る、姿勢が悪くなるという順序を経て痛みが腰に出てきます。

ですから、痛い腰を揉んだ時は気持ちよくスッキリしたように感じますが、しばらくすると痛みがぶり返してきます。

では痛みの原因はどこにあるのでしょうか?

それは体全体の筋肉バランスの崩れです。

筋肉が硬くなったり一部分が弱くなってバランスが崩れると、骨格にも歪みが出て姿勢も悪

なります。

そうなると内臓や神経も圧迫されるので痛みという結果として現れるのです。

ですから、痛い場所ではなく全身の筋肉バランスを整える事が痛みや不調を繰り返さない大切なポイントになります。

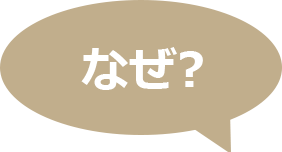

筋肉は骨と違い伸びたり縮んだりします。

疲れが出てきたり、長時間同じ姿勢を取り続けると緊張したり硬くなって血流が悪くなります。

そうなると疲労物質や老廃物が筋肉に溜まります。

そして痛みや凝りが出るようになります。

痛みや凝りが出ている筋肉は硬くなっていますので、正常な筋肉に比べて縮んで短くなります。

ですからバランスが崩れてくるのです。

短くなった筋肉を緩めて、正常な筋肉と同じ状態に戻してあげる事で痛みや不調が改善出来ます。

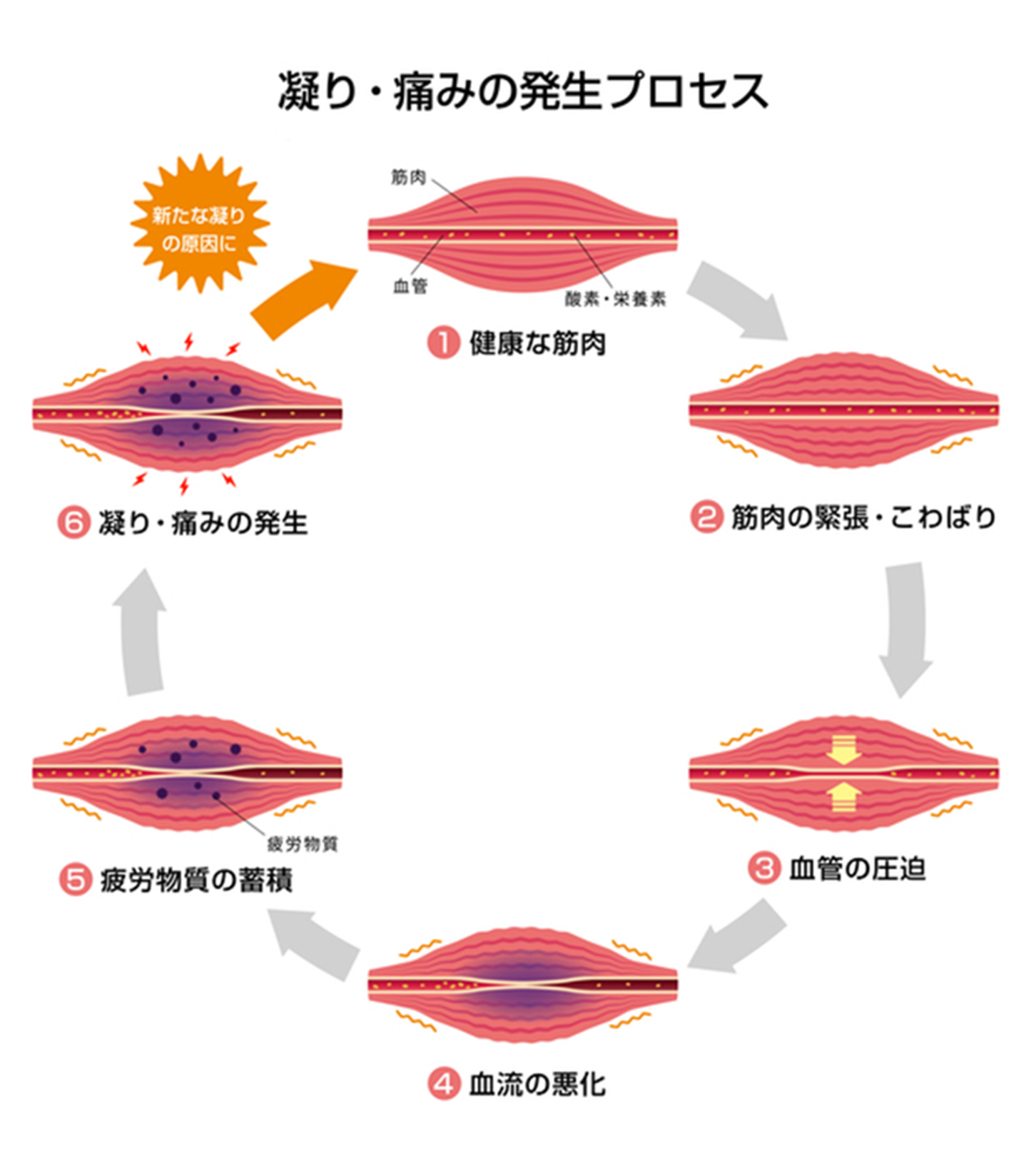

筋肉のバランスが崩れて骨格の歪みで姿勢が悪くなると、

体の色々な場所に痛みや不調が出てきます。

肩こりや腰痛、膝の痛みや頭痛に加えて、体が疲れやすい、不眠、女性に多い冷え性やむくみなどが出てきます。

ですから痛みや不調の改善をしていくには、

原因である体全体の筋肉バランスを整える事が必要になります。

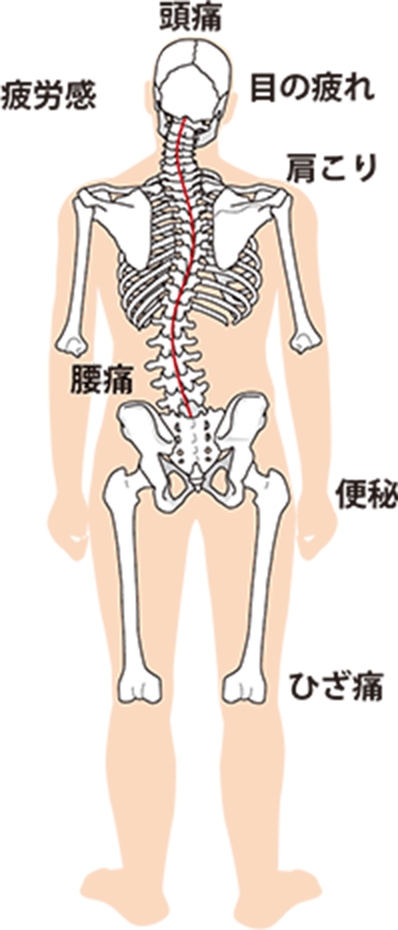

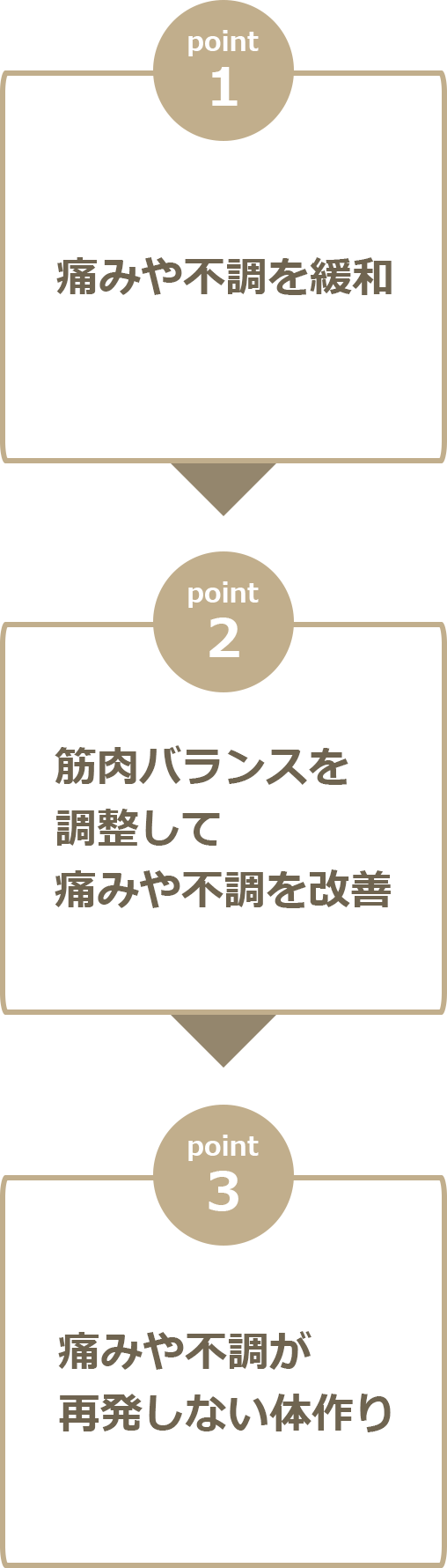

当院では、

痛みの原因にアプローチした施術に加え、既に結果として出ている痛みや不調を緩和していきます。

なぜなら、施術を1回受けるだけでは痛みや不調を繰り返さない体になる事は難しいので、

まずは普段の生活を不安なく送る為に痛みや不調を緩和させる必要があるからです。

そして筋肉バランスを調整しながら、痛みや不調を改善していきます。

さらに、体の状態に合わせてご自身で出来るストレッチ法などをアドバイスして、

痛みや不調を繰り返さない体へと変えていきます。

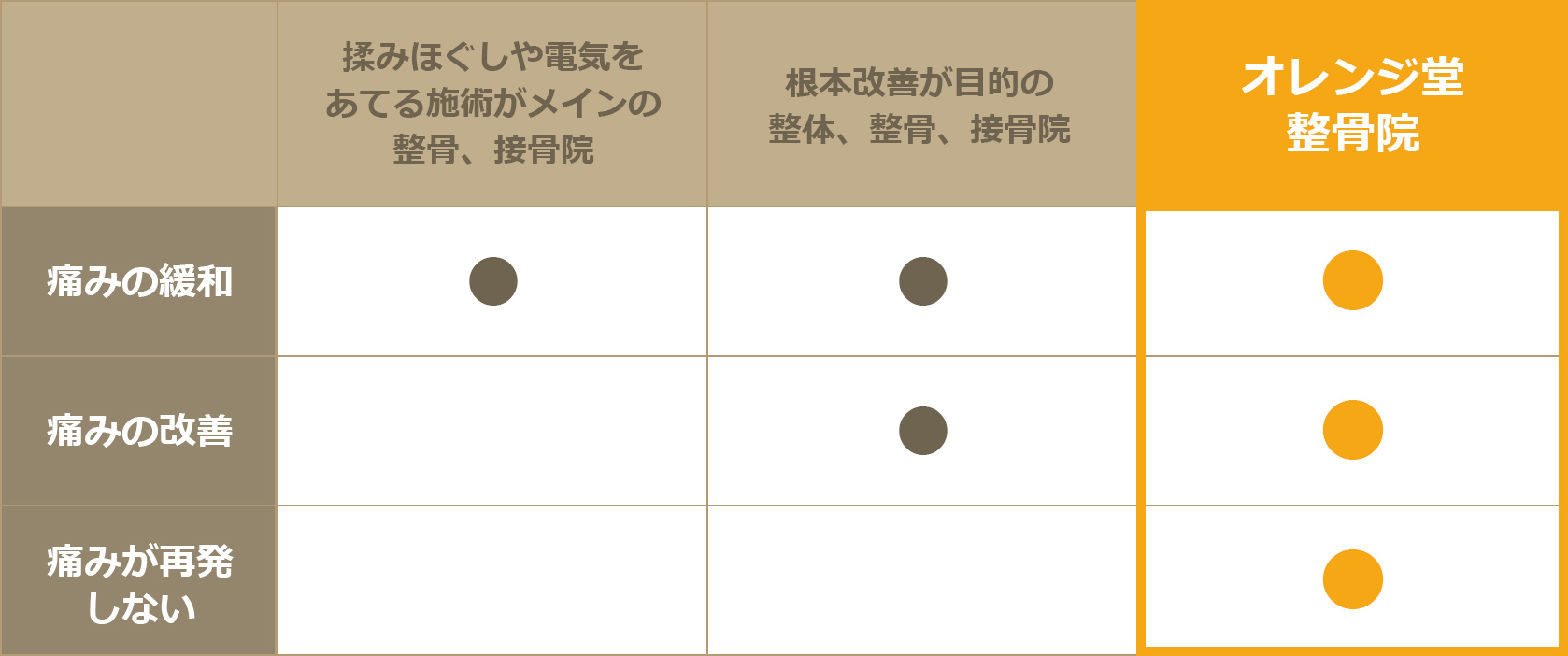

例えば腰痛の場合、腰だけをもみほぐしたり電気をあてるだけの院は「痛みを緩和」する施術を行っています。

さらに痛みは改善されたけど、施術だけを提供している院は「痛みを改善」する施術を行っています。

オレンジ堂整骨院 鍼灸院では痛みの改善に加え、ご自身でも出来るストレッチ法などをアドバイスして

痛みが再発しない体づくりを目的に施術を行っています。

同じ整体院や整骨院、接骨院でも施術を行う目的は院によって異なりますので、

施術を受ける目的に合った院を選ぶ事が大切です。

当院では患者様が1日でも早く元気になっていただく事を1番に考えています。

ですから当院では対処が難しい場合は、提携の病院を紹介したり連携しながら解決策をご提案する事も可能です。

対応出来ないのに通院させる為に曖昧な説明をしたり、無駄に通わせたりなどはいたしませんのでご安心ください。

他にもこういう場合はどこに行けばよいのか判断が難しい時などもお気軽にご相談ください。

腰痛でも痛みの原因や施術法は1つではありません。

なぜなら体の状態は人それぞれだからです。

当院では業界歴30年以上の国家資格者が院長を務めています。

そのメソッドを共有したスタッフが担当しますので、決められたマニュアル通りの施術ではなく、体の状態に合わせたオーダーメイドの施術が可能です。

痛みの原因を見つける為に、問診や検査を長時間行う

院もありますが当院の問診、検査は院長が行います。

院長は全国1,000人以上の国家資格者が施術の技術を競う医療オリンピックC-1(2017)の審査委員長も務めましたので、

筋肉のバランスを崩す原因の悪い体の使い方やクセを短時間で見つける事が出来ます。

ですから無資格者や経験が浅い施術者と違って、

痛みの原因を的確に見つけることができます。

体の構造(解剖学、運動学)の医学的知識を持った国家資格者がマッサージを行います。

ですから痛い場所を揉むのではなく、

痛みを引き起こしている箇所や関節、筋肉の動きも考えながらマッサージしていきます。

筋肉は硬くなっているからといって全部緩めてはいけません。

正しく体を動かす為に緩める筋肉と緩めてはいけない筋肉があります。

その辺を見極めながらマッサージを行いますで筋肉のバランスが整っていくのです。

施術を受けてスッキリした体になっても、今までと同じ習慣だと痛みや不調はぶり返します。

今の時代、健康ブームでインターネットや雑誌、テレビなどで色々なストレッチ法を知る事が出来ますが、

体の状態を考えながら取り入れないと痛みや不調を強くしてしまう場合もあります。

当院では体の状態を見極めて、負担をかけずに続けられるストレッチ法をアドバイスいたします。

施術に加えてストレッチを実践して頂く事で、

筋肉のバランスが整い痛みや不調が再発しない体へと変わっていけます。

お仕事や

買い物帰りも安心! 19時まで受付 |

平日通うのが

難しい方も安心! 土曜も営業 |

予約優先

だから待ち時間が ありません |

手ぶらでもOK

お着替え準備しております! |

国が定めた

全11科目をクリア 国家資格者が施術 |

女性も安心!

女性スタッフ在籍 |

キャッシュレス決済対応!

クレジットカード、PayPay、 交通系ICカードOK |

お子様連れも安心!

バリアフリーで ベビーカーのまま入れます |

痛みや不調のストレスがない生活が送れるとしたら、どんな事をしたいですか?

ストレスや不安で億劫になっていた趣味や家事、仕事に集中出来て気分も明るくなると思います。

当院の施術を受けて痛みや不調と無関係の体になって快適な毎日をお過ごしください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

痛みや不調を繰り返さない体で、健康で快適な毎日をお送りいただく。

これがオレンジ堂整骨院 鍼灸院の想いであり、金町周辺にお住まいの方で痛みや不調で悩んでいる方をサポートして1人1人のお悩みを解決したいと考えております。

ただしこういった施術をお求めの場合の方は、当院の提供する施術内容と大きなズレがあり、

お役に立てませんので予めご了承ください。

しかしそうではなく、

このようなご要望でしたら、あなたにとってベストの場所です。

ココが最後だと思って、ぜひご予約ください。

痛みや不調のストレスなく快適な生活を送れる体を手に入れた姿を1日でも早く見れることを

楽しみにしております。